L’affaire de l’emprisonnement de Zineb Melizi, écrivaine et éditrice algérienne de 65 ans, a ébranlé le milieu intellectuel et culturel algérien fin octobre 2025. Cette arrestation, survenue pour un simple commentaire publié sur les réseaux sociaux, soulève des questions fondamentales sur l’état des libertés publiques dans le pays.

Les faits : une arrestation pour un commentaire Facebook

Le déroulement de l’arrestation

Le 30 octobre 2025, le tribunal de Bir Mourad Raïs a ordonné le placement en détention provisoire de Zineb Melizi, également connue sous le nom de Salima. Cette décision fait suite à une procédure de comparution immédiate liée à une publication sur Facebook dans laquelle l’écrivaine critiquait la gestion d’Ibtissem Hamlaoui, présidente de l’Observatoire national de la société civile et du Croissant-Rouge algérien.

La veille, le 29 octobre, Melizi avait été convoquée par la brigade de gendarmerie de Bir Mourad Raïs pour être interrogée. Le lendemain, elle était à nouveau convoquée, cette fois avec son passeport, avant d’être placée en détention provisoire.

Les chefs d’accusation

Les autorités ont retenu trois chefs d’inculpation contre Zineb Melizi :

- Outrage à un fonctionnaire public

- Menace envers un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions

- Non-respect de convocations officielles

Son procès, initialement prévu pour le 6 novembre 2025, a été reporté.

Une libération sous la pression populaire

Deux jours de détention

L’emprisonnement de Zineb Melizi n’a duré que deux jours. Le samedi 1er novembre 2025, l’écrivaine a été libérée suite à une mobilisation importante sur les réseaux sociaux. Cette libération rapide témoigne de la pression exercée par l’opinion publique et les défenseurs des droits humains.

Selon l’organisation de défense des droits humains « Choâa », basée à Londres, la décision de libération est intervenue après une nouvelle comparution devant le tribunal.

Le symbole d’une date

Le timing de cette arrestation, à la veille du 1er novembre – date de commémoration du déclenchement de la guerre d’indépendance algérienne – n’a pas échappé aux observateurs. Nombreux sont ceux qui y voient un paradoxe troublant entre les discours officiels sur la liberté conquise par la Révolution et les pratiques actuelles de restriction de la parole citoyenne.

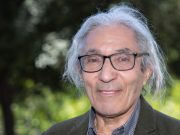

Qui est Zineb Melizi ?

Une voix littéraire engagée

Zineb Melizi n’est pas une figure inconnue du paysage culturel algérien. Écrivaine et éditrice, elle s’est imposée comme une voix féminine singulière dans la littérature algérienne contemporaine. Son œuvre mêle réalisme, engagement social et mémoire collective.

Elle est l’épouse de l’écrivain et journaliste Abdelaziz Ghermoul, avec qui elle partage une exigence de parole libre et de fidélité à l’esprit critique. Ensemble, ils incarnent une génération d’intellectuels attachés aux valeurs de débat et de liberté d’expression.

Directrice des éditions Le XXIᵉ siècle

En tant qu’éditrice à la tête des éditions Le XXIᵉ siècle, Melizi contribue activement à la diffusion de la pensée et de la création littéraire algérienne. Son arrestation est intervenue pendant le Salon international du livre d’Alger (SILA), événement majeur de la vie culturelle algérienne.

Une affaire qui interroge la justice

Des réactions juridiques sévères

L’emprisonnement de Zineb Melizi a suscité de vives réactions dans le milieu juridique algérien. L’avocat Abdellah Heboul y voit une dérive inquiétante du système judiciaire. Il estime que l’article 44 de la Constitution algérienne, qui garantit la présomption d’innocence, est vidé de son sens. « Le placement en détention est devenu la règle, non l’exception », déplore-t-il.

De son côté, le juriste et ancien magistrat Habib Achi juge que « Madame Melizi n’avait pas sa place en prison ». Selon lui, un commentaire ou une simple opinion ne peuvent être traités comme un crime.

Une procédure controversée

Le déroulement de cette affaire soulève des questions sur les pratiques judiciaires. La décision d’incarcérer une femme de 65 ans avant toute audience, puis de la libérer deux jours plus tard, a été perçue par certains observateurs comme le signe d’un recours abusif à la détention préventive.

Cette rapidité de revirement interroge également sur les pressions qui ont pu s’exercer, tant pour ordonner l’emprisonnement que pour obtenir la libération.

Un climat de répression de la parole

Le silence des médias traditionnels

L’information concernant l’emprisonnement de Zineb Melizi n’est pas venue des médias traditionnels, affaiblis par la censure, mais des réseaux sociaux devenus la véritable agora des Algériens. Cette situation illustre le rétrécissement de l’espace médiatique libre dans le pays.

Au Salon international du livre d’Alger, c’est à voix basse, dans les couloirs, que la nouvelle s’est propagée parmi les écrivains et éditeurs présents. Ce climat de prudence témoigne d’une inquiétude profonde qui traverse le milieu culturel algérien.

Une intimidation qui dépasse un cas isolé

L’affaire Melizi n’est pas un incident isolé. Elle s’inscrit dans un contexte plus large de restriction des libertés d’expression en Algérie. De nombreux journalistes, blogueurs et activistes ont été poursuivis ces dernières années pour des publications sur les réseaux sociaux.

Cette judiciarisation de la parole en ligne crée un climat d’autocensure où chaque citoyen mesure désormais le risque d’exprimer une critique, même constructive, à l’égard des institutions ou des responsables publics.

Les réactions du milieu intellectuel

Une onde de sidération

L’arrestation de Zineb Melizi a provoqué une onde de choc dans le milieu littéraire et intellectuel algérien et maghrébin. Au-delà de l’émotion suscitée par la détention d’une femme de lettres respectée, c’est tout un climat qui se dévoile : celui d’un espace public sous tension où la parole critique devient vulnérable.

De nombreux écrivains et intellectuels ont exprimé leur solidarité avec Melizi, tout en manifestant leur inquiétude pour l’avenir de la liberté d’expression dans le pays.

Une résistance culturelle

Malgré ce climat d’intimidation, le milieu culturel algérien continue de résister. Cette résistance s’exprime dans les œuvres publiées, dans les débats qui persistent malgré tout, et dans la solidarité manifestée entre créateurs face à la répression.

Comme le soulignent certains observateurs, dans cette inquiétude partagée, la littérature algérienne continue, malgré tout, de résister et de porter des voix libres.

Les enjeux plus larges de cette affaire

La question de la liberté d’expression

L’emprisonnement de Zineb Melizi pour un commentaire sur Facebook pose frontalement la question des limites de la liberté d’expression en Algérie. Dans quelle mesure un citoyen peut-il critiquer publiquement un responsable sans risquer des poursuites judiciaires ?

Cette affaire illustre la tension entre, d’une part, les textes constitutionnels qui garantissent la liberté d’opinion et d’expression, et d’autre part, des pratiques judiciaires qui semblent réprimer toute forme de critique à l’égard des institutions ou des personnalités proches du pouvoir.

L’instrumentalisation de la justice

Plusieurs observateurs dénoncent ce qu’ils perçoivent comme une instrumentalisation de l’appareil judiciaire à des fins politiques. L’expression « justice du téléphone », utilisée par certains commentateurs, fait référence à la suspicion que des décisions judiciaires pourraient être influencées par des appels téléphoniques de personnalités puissantes.

Cette perception, vraie ou fausse, érode la confiance des citoyens dans l’indépendance et l’impartialité de la justice.

Un phénomène maghrébin

Le sentiment d’étouffement de la liberté d’expression n’est pas propre à l’Algérie. Il traverse d’autres pays du Maghreb, où créateurs, journalistes et intellectuels affrontent les mêmes fragilités et les mêmes formes de censure.

D’Alger à Tunis, de Casablanca à Oran, la question demeure : que devient la liberté quand la parole cesse d’être entendue ou lorsque s’exprimer comporte des risques disproportionnés ?

Analyse : les leçons de l’affaire Melizi

La vulnérabilité des intellectuels

L’emprisonnement de Zineb Melizi démontre la vulnérabilité particulière des intellectuels, écrivains et journalistes face à un pouvoir qui redoute la critique. Ces voix, par leur audience et leur légitimité culturelle, représentent un contre-pouvoir potentiel que certains régimes cherchent à neutraliser.

L’impact sur la création littéraire

Ce climat de répression ne peut qu’avoir un impact sur la création littéraire et intellectuelle. L’autocensure devient une tentation pour ceux qui souhaitent éviter les ennuis, au détriment de la vitalité culturelle et du débat d’idées nécessaires à toute société dynamique.

La force des réseaux sociaux

Paradoxalement, cette affaire illustre également le pouvoir des réseaux sociaux comme espace de mobilisation et de résistance. C’est la pression exercée via ces plateformes qui a probablement contribué à la libération rapide de Zineb Melizi.

Les réseaux sociaux demeurent, malgré les risques, un espace de liberté relative où l’information circule et où l’opinion publique peut encore se manifester.

Perspectives et interrogations

Quel avenir pour le procès ?

Bien que libérée, Zineb Melizi reste sous le coup de poursuites judiciaires. La question de son procès demeure ouverte. Les charges retenues contre elle seront-elles abandonnées ou maintenues ? Cette incertitude fait planer une menace continue sur l’écrivaine.

Un précédent inquiétant

Cette affaire crée un précédent inquiétant pour tous ceux qui souhaitent exercer leur droit à la critique en Algérie. Si un simple commentaire sur Facebook peut mener à l’emprisonnement, où se situe la limite entre liberté d’expression et infraction pénale ?

La nécessité d’un débat national

L’emprisonnement de Zineb Melizi appelle à un débat national sur les libertés publiques en Algérie. Comment concilier la stabilité recherchée par les autorités avec les aspirations démocratiques d’une population qui aspire à pouvoir s’exprimer librement ?

Cette question ne concerne pas seulement les intellectuels, mais tous les citoyens algériens qui souhaitent pouvoir participer au débat public sans crainte de représailles.

Conclusion

L’affaire de l’emprisonnement de Zineb Melizi restera comme un symbole des tensions qui traversent la société algérienne contemporaine. Entre les discours officiels célébrant les libertés conquises par la Révolution et les pratiques de restriction de la parole citoyenne, le contraste apparaît saisissant.

La libération rapide de l’écrivaine, obtenue sous la pression de l’opinion publique, montre que la résistance est possible. Mais elle ne doit pas faire oublier la gravité du précédent ainsi créé : celui d’une justice susceptible d’incarcérer un citoyen pour un simple commentaire critique sur les réseaux sociaux.

Au-delà du cas individuel de Zineb Melizi, c’est la question de l’avenir de la liberté d’expression en Algérie qui se pose avec acuité. Comme le résument certains juristes : « La justice doit rester un symbole d’équité, non un instrument de règlement de comptes. »

L’affaire Melizi illustre, plus largement, ce que certains analystes décrivent comme « la maladie politique qui ronge le Maghreb : la peur de la pensée libre ». Une peur qui, si elle n’est pas surmontée, risque d’étouffer la vitalité culturelle et intellectuelle qui a toujours été l’une des richesses de l’Algérie.